Les mouches, un organisme à garder sous contrôle

07-Nov-2025 (il y a 3 mois 13 jours)

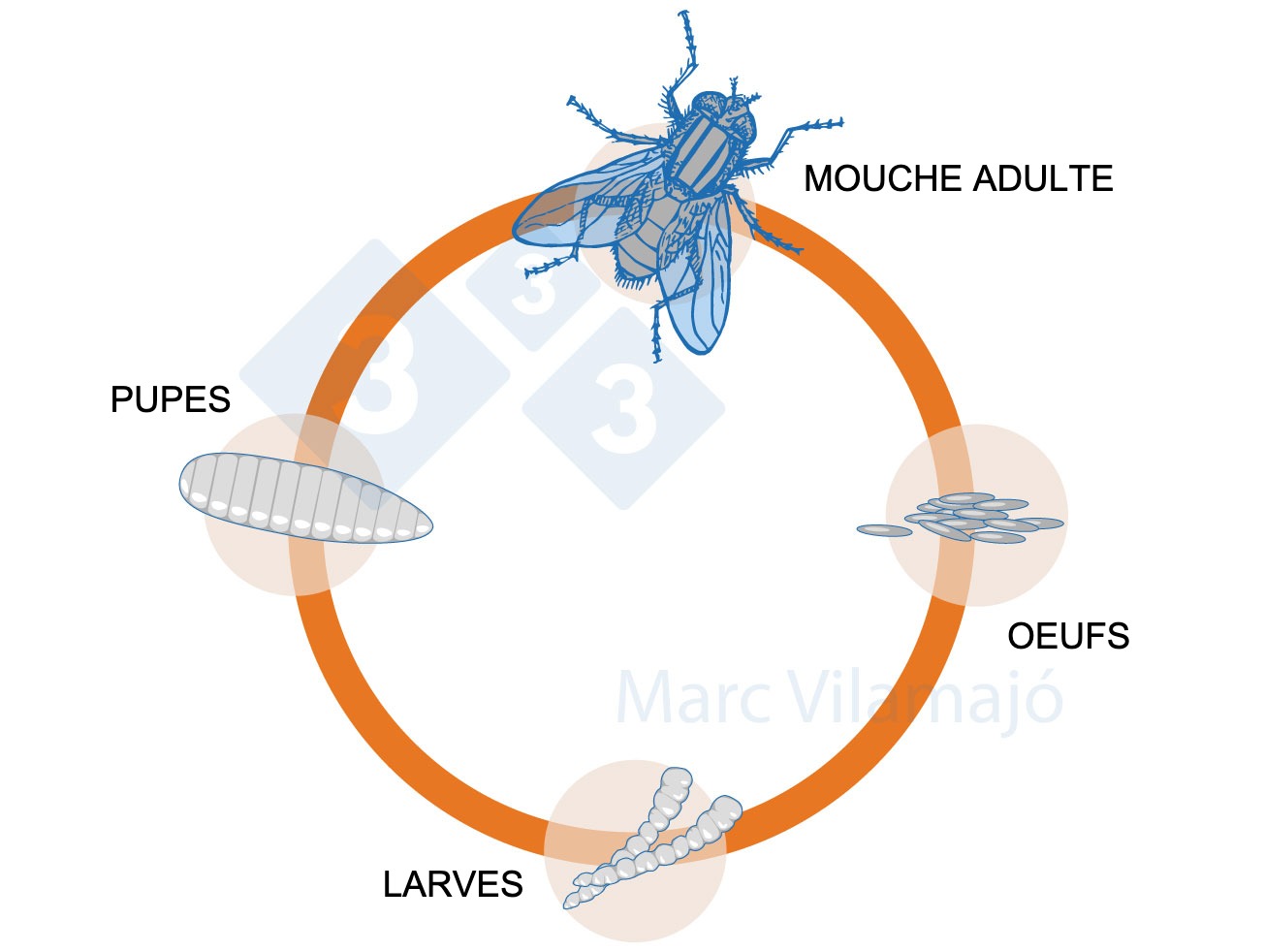

Les insectes sont souvent une nuisance qui peut devenir un fléau. Il existe de nombreuses espèces de mouches, chacune avec ses particularités et son comportement, mais elles partagent des caractéristiques telles que le type de cycle de reproduction.

Les adultes, que l'on voit voler, ne représentent qu'environ 1 % de la population et sont responsables de la phase de reproduction. Ils s'accouplent et pondent de quelques dizaines à quelques milliers d'œufs sur des surfaces riches en matière organique et présentant un degré d'humidité élevé. Dans des conditions favorables, les œufs vont éclore et donner naissance à des larves (plus de 50% de la population), qui se nourrissent de ce substrat et passent par différents stades larvaires. Une fois matures, les larves vont s'empuper, c'est-à-dire donner naissance à la pupe ou chrisalide (environ 30 % de la population), qui se métamorphosera en une nouvelle mouche adulte. La durée de ce processus est variable. Chez la mouche domestique, ce cycle peut s'achever, dans des conditions favorables, en une semaine seulement, c'est-à-dire qu'une mouche peut se multiplier par quelques centaines en une semaine, par quelques milliers en 15 jours, et devenir un véritable problème sans que l'on s'en aperçoive.

Dans quelles zones ce cycle se déroule-t-il le plus ?

Dans les endroits où la matière organique est abondante et l'humidité élevée, tels que les fumières, les fosses à lisier et les bassins, les coins des zones de stabulation ou les conteneurs à carcasses. Les fosses et les bassins contenant des croûtes et des matières solides seront les points les plus critiques, car lorsque la matière est plus liquide, les larves ont plus de difficultés à se développer et à se transformer en pupes.

Pourquoi les mouches représentent-elles un risque ?

Le corps des mouches adultes, recouvert de nombreuses pilosités, facilite la fixation d'un grand nombre de micro-organismes qu'elles transporteront d'un endroit à l'autre, augmentant ainsi le risque de contamination par des agents pathogènes sur les surfaces où elles se posent.

Dans la plupart des cas, elles possèdent des pièces buccales en forme de trompe qui, après avoir sécrété une salive qui dissout la matière organique dont elles se nourrissent, la lèchent. Chez les espèces hématophages, la salive sécrétée contient un facteur anticoagulant qui assure un plus grand débit sanguin et donc une plus grande quantité de nourriture.

Leurs sources de nourriture présentent généralement des caractéristiques qui facilitent la prolifération de micro-organismes, ce qui leur confère une grande importance en tant que vecteur de maladies infectieuses ou parasitaires.

Les maladies que les mouches peuvent transmettre sont la dysenterie, la salmonellose, la fièvre typhoïde, la myiase, la diarrhée néonatale, les parasitoses et l'amibiase intestinale. Dans certaines maladies, les mouches agissent en tant qu'hôte, jouant un rôle dans le cycle pathogène et la transmission, et dans d'autres, leur action en tant que vecteur est mécanique, agissant comme un simple support.

Dans de nombreux cas, l'activité humaine offre à ces insectes d'excellentes conditions pour favoriser leur potentiel de développement.

De quels outils disposons-nous pour lutter contre les mouches ?

Contrôle physique des adultes :

- Pièges à captures multiples : pièges contenant de l'eau mélangée à un attractif alimentaire à base de protéines, qui attire l'attention des mouches et les capture. Très efficace en extérieur pour créer des barrières périmétriques.

- Pièges à lumière UV, qui attirent les insectes. Ils sont efficaces dans les zones mal éclairées, le soir et au crépuscule. Ils peuvent être

- Insectocuteurs : par électrocution.

- Insectocapteurs (avec film adhésif qui capture les insectes volants).

- Pièges adhésifs : bandes adhésives, fils, rubans, etc., supports imprégnés d'un matériau adhésif qui capturent les mouches lorsqu'elles se posent.

Lutte chimique :

- Larvicides : il s'agit généralement d'inhibiteurs de croissance qui affectent les larves. Ils sont appliqués sur les substrats où les mouches pondent des œufs et où les larves se développent.

- Insecticides adulticides : pour éliminer les adultes. Ils peuvent se présenter sous la forme de

- Granulés à base d'un certain type de sucre imprégné d'un insecticide et de phéromones attractives qui sont ingérés par les mouches.

- Produits à peindre à base d'un certain type de sucre imprégné d'un insecticide et de phéromones attractives. Les mouches sont touchées par ingestion ou par contact.

- Insecticides émulsifiables ou prêts à l'emploi, qui sont appliqués par pulvérisation, brumisation, brouillard, etc.

Lutte biologique par l'utilisation de répulsifs naturels à base d'extraits de plantes.

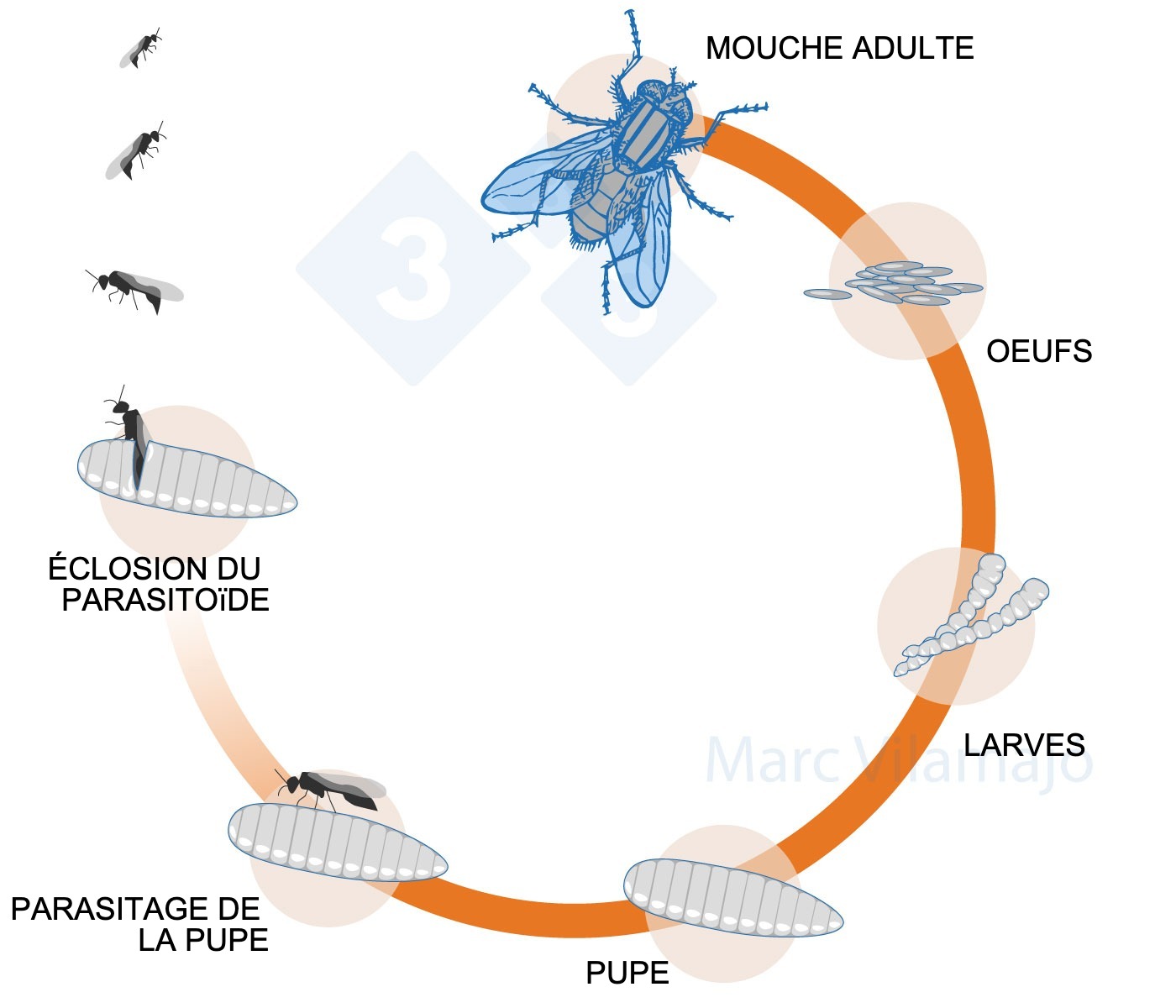

Contrôle par les ptéromalidés, qui sont des parasites exclusifs de la pupe de la mouche. Les femelles pondent leurs œufs dans la pupe de la mouche et leurs larves se nourrissent de la mouche en cours de métamorphose. Le résultat est qu'un nouveau parasite naît à la place d'une mouche, ce qui permet d'établir une population de parasites qui contrôlera les populations de mouches. Ces parasites ne se concentrent que sur les sites de reproduction des mouches, ils ne se trouvent jamais sur les aliments, les animaux ou les personnes.

Quelle est la solution ?

La solution est ce que l'on appelle la lutte intégrée, qui implique l'utilisation combinée de plusieurs outils. Nous commencerons par identifier la source du problème, c'est-à-dire les points de reproduction ou les points d'entrée des mouches. Une fois le point de reproduction identifié :

- Évaluer la mise en œuvre d'une mesure physique, soit le nettoyage ou la correction d'un élément structurel qui facilite la disparition de ce point critique, en minimisant son effet.

- Ou appliquer une stratégie de contrôle en utilisant des larvicides, des parasites ou les deux options en même temps à différents endroits.

Après cette étape, le reste du traitement sera soit préventif, soit curatif.

À titre préventif, on peut utiliser des pièges à l'extérieur pour créer un périmètre de sécurité afin d'essayer de capturer le maximum d'organismes qui tentent d'entrer, et on peut également obtenir une certaine protection en utilisant des répulsifs aux points d'accès identifiés.

Les mesures curatives visant à éliminer les organismes déjà présents dans la zone de protection vont de l'utilisation continue de dispositifs à lumière UV à l'utilisation d'insecticides en présence d'adultes. Si une stratégie de lutte biologique est mise en œuvre, l'utilisation d'insecticides doit être réduite au minimum et doit se faire loin des points d'application des parasitoïdes.